この記事は、防災アドバイザー・高荷智也さん(備える.jp)の記事・動画を参考に、我が家で実践した内容をまとめたものです。

1. 我が家の防災スタート

「とりあえず備えておけば安心だろう」と思い、最初に買ったのは市販の防災セットでした。アルファ米やレトルト食品がぎっしり入った箱を家族で開けたときは、ちょっとした宝箱を開けるようなワクワク感。でも同時に、「本当にこれで災害時に大丈夫なのかな…?」という不安もありました。

2. 食べてみた体験

備蓄品は賞味期限が近づいたら消費。せっかくなので家族で試食会をしました。

- アルファ米:これは美味しい!これまでも登山などで活用していましたし、味に関しては安心感がありました。お湯や水だけで作れるのも便利ですね。白米も美味しいですが、炊き込みご飯系はおかずも不要で美味しくいただけます。

- レスキューフーズ:いろいろなシリーズがありますが、おかずとご飯がセットになったものを数種類、職場のロッカーに押し込んでいました。この一袋の中身だけで、熱々の食事が食べられます!すごく美味しい。だた、これを災害時に自分だけ食べるわけにはいかない・・・ということで職場の備蓄には向かないかも。

- パウチの味噌汁やスープ:これは今回が初めての試食。銀色のパッケージにパウチされているものでした。どの商品も全体的に酸味が強く、あまり美味しくない。子どもたちには不評。

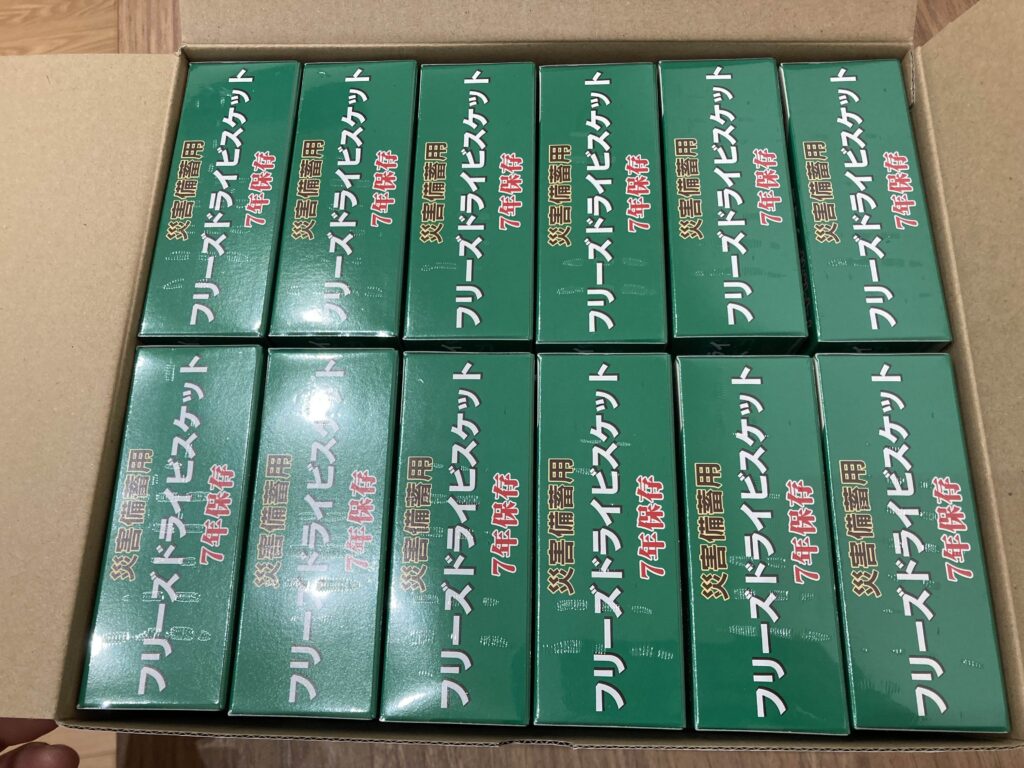

- 災害ビスケット:おやつ感覚で大好評。(僕は賞味期限切れ1年のものを食べていましたけど、チョコ味がすごく美味しい。リピート買しています。

3. 見えてきた課題

- 美味しくないものは結局残ってしまう。

- 普段食べ慣れていないので、食卓に馴染まない。

- 防災専用品はまとめて買うとコストがかさむ。

- 期限管理の難しさも実感。気がつくと賞味期限が切れています。

4. 改善のヒント(備えるJPを参考に)

そんなときに参考にしたのが、防災アドバイザー高荷智也さんのサイト 備える.jp とYouTube。

高荷さんが提案している、「コンテナストック(宅内仕送り便)」 という考え方を、我が家でも実践してみました。これは簡単に言うと「普段食べているものを1か月分ほど“箱(コンテナ)”にまとめてストックし、食べたら補充していく」方法です。

コンセプト

- 普段の延長で備える:普段食べているものを多めに買って箱に入れる。非常食専用品だけに頼らず、日常的に食べる食品を中心にする。

- 1ヶ月サイクルのローリングストック:平時に1ヶ月で消費できる分だけを箱に入れる。これを10箱作る。10ヶ月〜12ヶ月後に1箱目を開封。開けてから1ヶ月以内に食べ切り箱をからにする。空になった箱に新たに食材を買い足し、ストックする。

- 心理的安心感:災害時にも「見慣れた食品」が食べられるとストレスが減る。子どもたちの好きなものを入れられる。

5. 我が家で実践したこと

- 置き場所を決める:家族で相談し決定。月に1回のアクセスなので、我が家は蔵スペースの一番奥に。

- ボックスを購入:置き場に収まるサイズを近くのホームセンター、カインズで購入。我が家は幅30×奥行41,5×高19cmのものを選択。880円/個でした。蓋付きです。これを10個購入。初期費用はかかりますよね・・・。これは袋や段ボールでも代用可能です。(またいきなり10箱用意する必要はなく、3.4箱からでも十分です。家庭に合わせた方法で備蓄できる点もメリットです。)

- みんなで買い出し:「普段食べるもの」と「ちょっと嬉しいもの」をバランスよく。(買ったものは後日記載します!)

- 箱詰めと設置:写真の量が1箱に入りました。ある程度工夫して入れないと蓋が閉まりませんでした。箱に関してはやや小さいかな?とも感じましたが、もし足りなくなる場合なら箱の数を増やしてローリングの頻度を上げれば良いわけです。なので、まずはやってみよう!と思い実践です。箱詰めが終わったら賞味期限の最短日をボックスに表記。

6. 良かったこと

- 子どもたちが「防災」を自分ごととして考えるきっかけになった。

- 賞味期限や災害時の暮らしについて、自然に会話が生まれた。

- 普段あまり買わないお菓子も「防災用」として選べて楽しい時間に。

- ボックスを開けるのが「小さなお楽しみ」になった。

7. 難しかったこと・課題

- 意外と「消費期限1年以上の食品」が少なく、選ぶのが大変。内容が偏る。

- ボックスを回す頻度を調整しないと、結局ムダが出る。

- 調理に水や燃料が必要なものもあり、まだ準備が足りない。(水もボックスに入れる手もあるが我が家のチョイスしたボックスだと小さい。)

8. まとめ&今後

家族みんなで取り組むことで、防災が“難しいこと”ではなく“楽しい習慣”になったらいいなと思います。今後は食糧備蓄量の増加に対応するための調理用の水や燃料の備蓄をどうするか、さらに家族で話し合いながらレベルアップしていきます。

参考にした情報

本記事は、防災アドバイザー・高荷智也さん(備える.jp)の考え方を参考に、我が家で実践したレポートです。より専門的な情報は、公式サイトや書籍・動画をご確認ください。

コメント